Le bourrelier

Le bourrelier

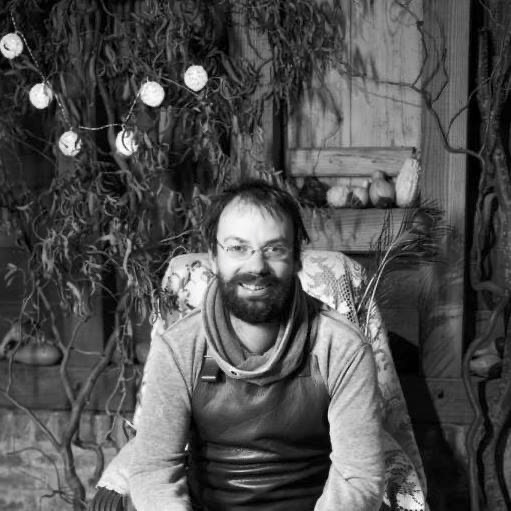

Portrait de Gabriel Tassart, un artisan qui exerce avec passion le métier de bourrelier au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq, dans la maison de Steene, remontée par l’Association Monique Teneur Sauvegarde du Patrimoine Rural, qui vient rencontrer l’artisan.

Autrefois, le bourrelier était incontournable dans le village pour l’agriculture et les transports, encore plus dans les régions de forte agriculture comme le nord où les bêtes de somme, chevaux, mais aussi boeufs et ânes, leur procurent amplement du travail.

Dans son travail, le bourrelier doit savoir travailler avec un égal bonheur le cuir, la peau, les tissus ainsi que le bois et le fer. Il doit également avoir des dons de décorateur.

Le métier est très ancien. Il serait apparu en France au IVe siècle. Avec l’apparition des machines, les chevaux ont disparu des campagnes et, avec eux, le métier de bourrelier ? Pas complétement, rencontre avec Gabriel Tassart.

Gabriel Tassart, vous avez 37 ans et vous êtes bourrelier en 2021 au Musée de Plein Air de Villeneuve d’Ascq, non pas pour présenter une activité disparue, mais un atelier et un artisanat bien vivant, pouvez-vous nous présenter le métier ?

Le métier de bourrelier est ancien, il existe depuis le moyen-âge et concerne la fabrication et la réparation de harnais et colliers de bêtes de somme.

Dans le collier, on mettait de la bourre pour faire les matelassure, le nom découle de cette pratique.

Le bourrelier travaillait dans les campagnes avec les paysans. Le sellier ou harnacheur s’occupait des chevaux tirant des calèches de ville. Le travail était plus fin et destiné à la promenade avec des lettrages, cocardes. Aux selliers, la fabrication des selles, aux bourreliers celles des harnais, des licols.

L’objectif premier était fonctionnel, mais on trouvait quelques décorations, clous de tapissier, ornements. Certains agriculteurs aimaient faire inscrire des sceaux ou initiales.

Mais l’essentiel était d’avoir des objets solides, un cheval boulonnais peut tirer deux fois son poids.

C’est pour cela que tout est fait à la main, toute la préparation, toutes les coutures. La couture à la main, au point Sellier est bien plus solide, le cuir cédera avant la couture.

Voilà qui éconduit donc le cliché de la femme attitrée à la couture. La profession semblait néanmoins très masculine ?

C’était plus les hommes, les femmes s’occupaient plus de carder la laine. Il y avait plusieurs métiers sur une pièce. Pour un collier, il y avait de la menuiserie pour les attelles, de la forge avec le maréchal ferrant, puis le cuir avec le bourrelier, aidé par sa femme pour les matelassure. Mais de nos jours, on trouve plus de femmes sellières. On ne peut pas nier que les femmes ont un côté délicat et précis. Une de mes anciennes stagiaires qui avait travaillé sur un licol, est entrée au Haras national du pin et travaille maintenant chez Hermès.

La profession s’est adaptée aujourd’hui et se tourne vers la maroquinerie, dans ce mouvement, on retrouve plus de femmes que d’hommes.

La profession est de nos jours sauvegardée et connaît même un certain engouement mais il y a t-il des bourreliers, comme vous, exerçant avec l’approche originelle ?

Je n’en connais pas dans la région avec mon approche, l’immense majorité a diversifié ses activités et se concentrent plus sur la maroquinerie que la sellerie.

Il faut vraiment partir dans les villages de France pour retrouver certains anciens. J’ai, par exemple, pu rencontrer Monsieur Louis à Bousbecque, 90 ans, qui avait appris de son père qui l’avait lui-même appris de son père.

C’est un métier artisanal qui demande du temps et de l’adaptation. C’est un métier de passion, les pièces sont dures à vendre et il est dur de rivaliser avec certaines grandes enseignes. On ne compte pas ses heures de travail. Je fais peu de réalisations, ce n’est pas ce qui m’intéresse le plus, je fais surtout des réparations. Elles m’intéressent, car elles dépendent de l’usage ou de la discipline, des matériaux et du cavalier.

Vous n’êtes pas fils de bourrelier, comment vous êtes vous retrouvé à faire ce métier ?

Je suis passionné par les chevaux depuis l’âge de 8 ans. Une année, il y a eu un concours pour gagner un an de sport gratuit avec l’équipement. Je n’étais pas le meilleur, mais le plus persévérant et j’ai gagné le concours.

Vers dix ans, je me suis persuadé que j’allais faire ma vie dans cette voie mais en 2000, je suis tombé malade, les chirurgiens m’ont dit que le cheval, c’était terminé.

Je ne voulais pas me résoudre à abandonner, mon instructeur m’a ensuite parlé du métier de bourrelier pour rester en contact avec cheval.

J’ai fait mes recherches, je n’ai rien trouvé, il n’y a pas de formation. Je me suis donc dirigé vers une formation de cordonnier à Valenciennes qui m’a donné une première approche du travail du cuir.

J’ai fait un CAP et je me suis retrouvé dans une galerie commerciale à reproduire des clés. Eux aussi, ont dû reléguer leur activités initiales et se diversifier.

Ca ne me convenait pas, j’ai repris les recherches. Je suis parti en Mayenne passer un diplôme de cocher qui inclut de la bourrellerie. J’y suis resté plus longtemps que la durée de la formation puis je suis parti dans un petit tour de France, à la rencontre d’anciens bourreliers, j’ai pu récupérer quelques outils et réparer des colliers puis des roulottes.

Je suis revenu dans le Nord en 2009 et j’ai créé mon entreprise, je me suis installé dans une ancienne fabrique de peigne à Roubaix puis à Nieppes.

Quels animaux utilise t-on pour le cuir de bourrellerie ?

Les cuirs sont des peaux de bêtes tannées et rasées. L’animal n’est pas tué pour sa peau, on lui donne une deuxième vie. On utilisait on utilise surtout de la vache, voir du cheval. C’était, selon les éléments disponibles également, par exemple lors des guerres, de nombreux chevaux étaient tués et la peau était réutilisée.

Vous n’avez donc pas de scrupules à manger du cheval ?

Absolument pas, c’est la boucherie qui permet de sauvegarder les espèces locales.

Je ne parle pas des pièces de supermarché importées, mais des races locales. Nous en avons deux : le trait du nord et le boulonnais. On a commencé à les consommer dans les années 1950 avec la motorisation progressive.

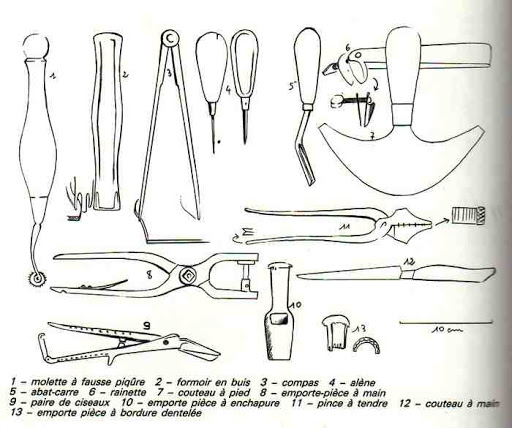

Quels sont vos outils ?

J’utilise des outils parfois centenaires au quotidien. L’outillage du bourrelier n’a que peu évolué depuis le Moyen Age. Poinçons, maillets, emporte-pièces, alênes et couteaux en constituent l’essentiel. Le fil de lin, très solide et résistant, est toujours employé pour coudre les pièces.

Je n’utilise aucune machine électrique.